对待资本外流 要有政策定力

去年下半年以来,随着人民币对美元汇率走弱,资金流出中国成为国际经济界瞩目的事件。如何应对这种局面,各界有许多不同的声音。其中,国内外有不少机构建议中国收紧资本管制,认为这是应对人民币贬值和外汇储备下降“最有效、最经济”的手段。

金融领域有个奇妙之处:两点之间,直线有时恰恰不是最短的距离。越要管制,可能汇率形势越坏。对当下的中国经济,资本管制绝不是个好主意。当然,在坚持不收紧资本管制的同时,短期策略要丰富、灵活,以杜绝系统性风险,是十分必要的。

由于从计划经济体制中走出来的时代背景,许多人天然容易接受资本管制的思路。实际上,大量经济学研究和实际案例都表明,资本管制效果往往适得其反。研究界对资本管制的效果一直表示怀疑,有证据显示资本管制非但不能增加一国金融稳定系数,反而会降低经济效率并增加危机风险。新兴经济体资本管制的实践总体欠佳,多数最终被迫走向更大幅度的放开。如中国加强资本管制,将“印证”境外媒体和投机势力致力渲染的预言,可能加速资本外流,自投陷阱。

究其原因,在于金融系统的运行中有微妙的心理因素。资本管制实际上是一种违约,被认为是宏观经济政策失败和经济基本面脆弱的信号,极易强化负面预期,动摇投资者信心,触发资本外逃并引发经济金融动荡。至于其更加扭曲资源配置效率、损伤经济增长潜力等后果,更是难以避免。

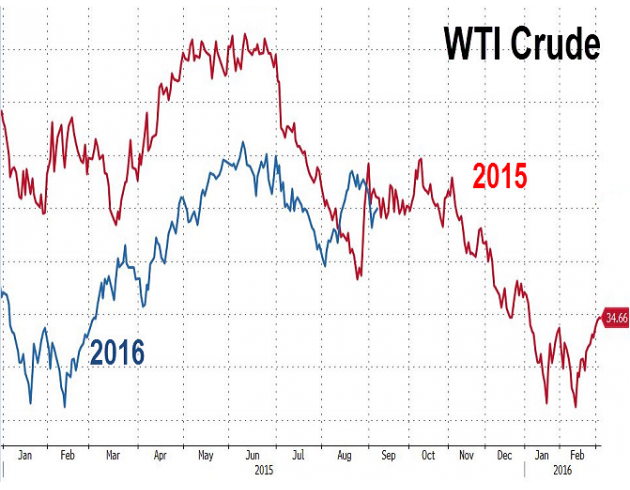

近些年来,面对汇率危机时,不少国家曾“本能地”收紧管制。例如2011年的埃及、阿根廷,2013年的塞浦路斯,2015年的乌克兰等等。但这些政策无一取得成功。相反,2014年以来油价暴跌,俄罗斯国际收支状况不断恶化,但俄罗斯却并没有实行强制外汇管制,俄罗斯经济目前倒也还算健康,并没有出现巨大震荡,说明不搞资本管制效果可能更好。

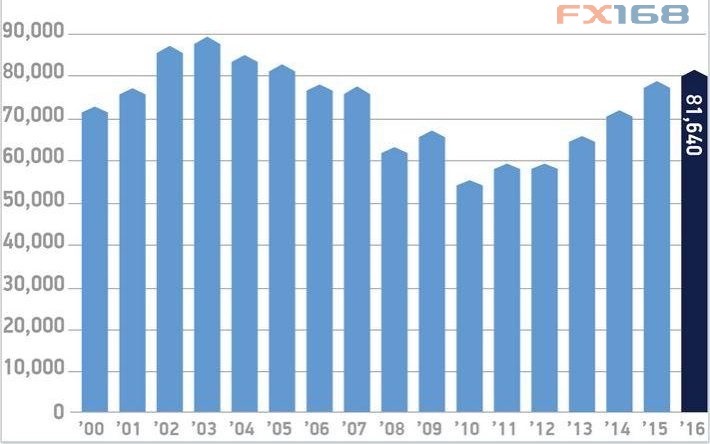

固然,以市场化的方式管理汇率和国际收支,看上去成本高昂。过去一年,中国外汇储备减少了约7000亿美元,巨额降幅生动地展示出了在保持宽松的资本环境的同时支撑人民币汇率的成本。但如果进行资本管制,虽然看上去没有直接成本,但间接成本却将极其巨大,足以影响长期经济全局。

的确,在特定时期,人民币国际化、扩大资本项目可兑换与稳定汇率存在一定矛盾。从短期来说,必须得注重策略、把握局面,掌握好时、度、势,确保短期波动不会扩大为整体性风险。但从长期来说,坚持推进人民币国际化和资本项目可兑换、推动人民币成为重要储备货币,才是真正的目标,不能为短期目标牺牲长期目标。

国际金融货币体系复杂、多变、不稳定,中国要驾驭这种波澜起伏的局面,技术性应对当然十分重要,从长期看,经济体内在的健康、活力、规范程度,更是基础、是本体、是第一位的。因此,继续深入推进改革、继续修炼内功是我们长期努力的重点。

具体到金融体系,中国的金融体系对外开放程度在稳步提高,但对内开放程度还不够。市场主体的多元化程度、金融机构的竞争力、金融产品的创新能力、国内金融市场的运行效率、金融监管体系的管理效果等等,与发达国家相比,都还有一定差距。所有这些要素都会影响到汇率体系和人民币国际化的步伐。我们必须以改革求活力。只有继续推进经济金融系统改革,稳步扩大金融系统对外和对内的开放程度,优化中国经济运行的环境和质量,才能进一步夯实人民币的含金量和公信力,汇率风险自然也就消解于无形了。