美国加息冲击减弱

本刊记者 魏枫凌/文

美联储官员声称全球经济和金融形势阻碍了美联储加息,外界将此解读为中国因素。但3月份以来中国经济复苏进一步得到确认,中国财政政策正在并且仍会起到全球需求稳定器的作用,金融市场也延续着反弹。耶伦近期在纽约经济俱乐部的讲话也打消了4月加息的预期。因此,很可能是其他长期因素放慢了美联储的加息节拍,并且让市场的风险偏好提升。但中国投资者依然在担忧美联储下一次加息带来的冲击。

长期因素可能是美国自身的经济结构问题。同时,有分析人士对本刊记者指出,中国因素确实存在但非利空,即中国的高储蓄率和外汇储备仍起到美联储加息缓冲垫的作用。

据分析人士估算,中国2015年净储蓄率在2014年占全球的40%,约为美国的7倍,中国净投资约为美国的5倍美国。尽管中国总储蓄率2010年达到50.9%,以后轻微下降,但目前尚不能确定这个下降是趋势性变化。即使发生了趋势性变化,储蓄率的下降也将是很缓慢的,而且由于发达国家净储蓄更快地下降,中国净储蓄占全球比重依然在上升,这进一步拉大了中外储蓄池子规模的差距。

2015年中国外汇储备从高点下降了约1万亿美元,但据分析人士估算,2014年美国净投资规模仅在7000亿美元左右,2015年也不会较此上升多少。由于中美两国储蓄和净投资存量的巨大差异以及非美经济体更差的表现,中国资本流入美国一定程度之后就会显著降低美国的投资回报率,进而对美国的中长期投资需求起到抑制作用。这种跨境资本流动和投资回报率的平衡机制已经在美元债券市场上发酵,这显示美联储上一次加息引起的短期资本流入可能已经超过了美国经济所能吸纳的规模,需要更多的时间来消化。

换言之,中美储蓄和经济结构差异引发的“格林斯潘之谜”在耶伦时代可能更甚。格林斯潘任内2004至2006年的加息周期,美国长期利率意外地对加息不响应,甚至还有所下降,并因此引发了房地产泡沫,后来分析认为这是由于大量来自新兴市场国家的资本流入所致。

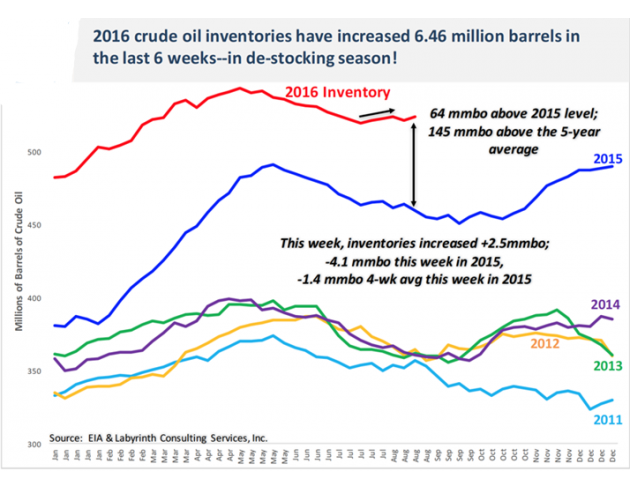

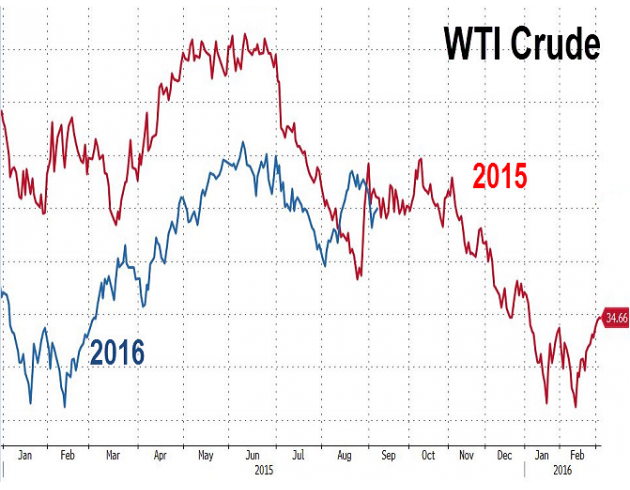

美国经济暂时难以消化流动性有其原因。美国居民部门的储蓄习惯和经济结构在金融危机后并未改善。消费和美国私人部门住宅投资在2015年上升支持了经济复苏,但非住宅固定资产投资对GDP的贡献是下降的。耶伦也认为低油价对消费的刺激可能难以抵消对资本支出的抑制。

根据OECD的领先指标,美国经济始于2009年的上行周期存在接近尾声的可能性。这一领先指标在1991年、2001年、2008年三次预告了按照美国NBER设定标准的经济衰退。奥巴马总统任内实施了财政整顿,但这一延续了6年的趋势也在2016年结束。白宫预计2016年2月预计2016年度财政赤字占GDP比重将从2015年的2.6%大幅上升至3.3%,显示出对私人部门投资需求不足的担忧。

投资需求不足增加了美国复苏的不确定性。IMF4月将美国2016年的增长预期由2.6%下调至2.4%,与2015年持平,并将全球经济预计从1月份估计的3.4%下调至3.2%。2017年全球和美国的展望也被下调。可以说,全球没有好市场。中国投资者对国内市场感到悲观,但全球共冷暖。

中国国内投资回报率趋势性下降是资本外流的长期驱动力,但这一动力在2016年可能阶段性地减弱,原因是房地产投资也在2015年末开始回暖,2016年财政政策罕见地在一季度就体现出积极立场和效果,其后果是再通胀和提高企业盈利水平,从而补贴国内的投资回报率,并传导至名义利率。

于是我们看到,2015年末美联储加息之后,美国10年期国债收益率反而下跌;与此同时,中国10年期国债收益率则由跌转升,两国利差水平从近5年来的低位50BP反弹回到120BP附近。

对中国金融市场来说,这在短期意味着什么呢?中美跨境资本流动与投资回报率的平衡机制提供了类似于美国利率上限期权的保护。如果美联储上次加息就已经透支了利率正常化的效果,且中美利差水平仍在继续回升,那么即使美联储短期内再加息,资本外流可能已非下一阶段国内金融市场需要担心的主要因素,国内名义利率的上升态势和央行对此的态度更值得关注。